NEWS & TOPICS

2025.05.02

健康診断だけでは不十分?-日常の食生活改善が企業にもたらすメリットとは

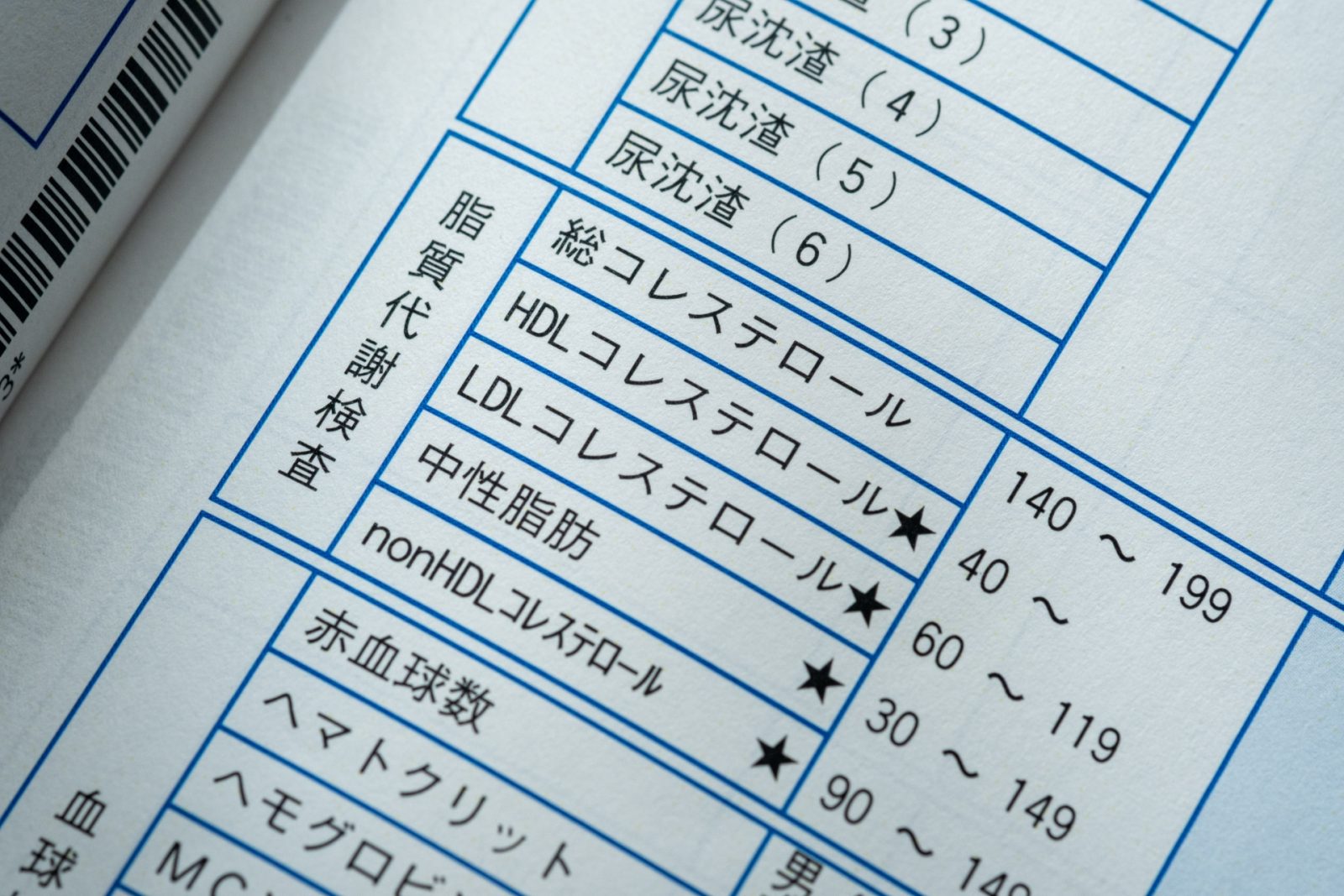

多くの企業が、年に1回の健康診断を実施しています。

生活習慣病や疾患の早期発見のために、大切な取り組みであることは間違いありません。

従業員にとっても、健康診断は「自分の状態を知る機会」として、一定の安心感をもたらします。

診断結果を見て「異常なし」とあれば、「とりあえず大丈夫そうだ」とホッとする。

そんな声もよく聞かれます。

健康診断だけで健康は守れない

たしかに健康診断は重要ですが、それはあくまで「チェックポイント」に過ぎません。

例えるなら、クルマの定期点検のようなものです。

本当に大事なのは、日々の運転=「日常生活の過ごし方」。なかでも、体の状態に最も直接的に影響を与えるのが「食生活」です。

- 朝食は菓子パン1個

- 昼はコンビニの揚げ物弁当

- 夜は仕事終わりにラーメン+ビール

こんな食生活が続けば、検査数値に出ていなくても、じわじわと体は悲鳴を上げています。

つまり、「未病(みびょう)」の状態です。

未病とは

未病(みびょう)」とは、文字通り「まだ病気ではない」状態を指します。

健康と病気のあいだにあるグレーゾーン、とも言えるでしょう。

たとえば、

- 最近なんとなくだるい

- 眠っても疲れが取れない

- 食欲が落ちた気がする

- 気分が沈みがち

こうした不調は、病院の検査では「異常なし」とされることも多いのですが、本人にとっては何かいつもと違うと感じる違和感です。これが「未病」のサインです。

食生活の乱れが、企業に及ぼす見えないコスト

では、こうした「未病」状態が職場にどんな影響をもたらすのでしょうか?

答えは、「生産性の低下」です。

たとえば、朝はエネルギーが足りずにぼんやり。

午後は高脂質のランチの影響で眠くなる。

夕方には集中力が切れ、ミスが増える。

こうしたパフォーマンスの低下は、一応出勤してはいるので見た目にはわかりづらいですが、企業にとっては大きな「ロス」となります。

この現象は「プレゼンティーズム(出社していても不調で力を発揮できない状態)」と呼ばれ、いま注目されています。(ひどい二日酔いの状態で出勤している人はこれにあたりますね。)

ではどうすれば?——職場の「食環境」を見直すという視点

食生活は、本人任せになりがちです。

「好きなものを、好きなときに食べる」、それも大切な自由のひとつです。しかし、企業としてできる支援もあるのです。

たとえば——

- バランスの取れた社員食堂の導入

- 健康志向の商品をそろえた無人売店

- 軽食や栄養ドリンクの配備

- 管理栄養士による定期的な食事セミナー

これらは、食に関して社員の「選択肢」を広げる支援です。

押しつけではなく「手が届くところに健康的な選択を用意する」ことは福利厚生の大切な条件です。

食の改善がもたらした、目に見える効果

実際にある企業では、社員食堂のメニューを管理栄養士と一緒に見直しました。

- 主菜の揚げ物は週2回まで、野菜は1食あたり120g以上に変更したところ、利用率が高い40代男性を中心に「午後の眠気が減った」「夕方の集中力が上がった」との声が増加。

- 無人売店を導入した物流企業では、夜勤スタッフの体調不良による欠勤が1年間で約15%減少。

24時間営業の売店は「夜間でも安心して食べられる」「甘いものだけでなく、体に良さそうな商品もある」と好評です。

健康診断はやって終わりではない——企業の姿勢が問われる

働き方改革、健康経営、人的資本経営、 いずれも「人を大切にする経営」が軸となっています。その軸となるのが「健康」です。

健康診断はやって終わり、ではありません。毎日の健康づくりの入り口です。

そこから先に進めるかどうかは、職場環境次第でしょう。

そして、健康的な食の選択肢を用意することは、企業がすぐに始められる現実的なアクションのひとつです。

食環境から始める健康経営、エムピーアイがサポートします

エムピーアイでは、企業の規模や業種、働き方に応じた「オーダーメイドの食環境づくり」を提案しています。

無料相談や事例紹介資料もご用意しています。

お気軽にお問合せください。

施設内に売店や社員食堂設置を

ご検討中の方へ

まずはお気軽にご相談ください